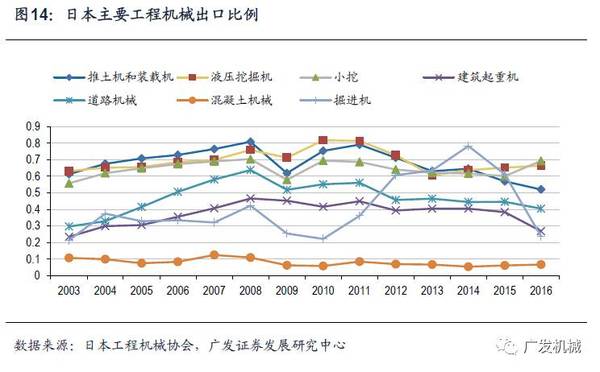

出口机械分层明显,挖机、装载机为第一梯队。日本从70年代开始拓展工程机械的海外市场,主要分为三类。第一类出口占产量比60%-80%的机械,主要为拖拉机、液压挖掘机、小挖。第二类是是道路机械和起重机,占40%-60%。第三类为混凝土机械,出口比例最低,90%的混凝土机械都在国内自用。掘进机出口一般占总产量的20-40%,其中2012-2015四年超高的出口比例是由于内需突然大幅下降,导致内需占比大幅降低。

2 案例:小松制作所,日本工程机械的缩影

2.1 小松制作所:日本工程机械的缩影

小松成立于1921年,随着战后日本经济崛起,目前成为世界上仅次于卡特彼勒的工程机械行业巨头。根据建筑机械杂志2016年的评选结果,全球工程机械企业排名中,日本小松和日立建机分别以140.32亿美元和65.07亿美元收入排名第二和第四。其中,小松公司的市场份额达到10.50%。到目前为止,日本小松已成长为具备全球化竞争实力的工程机械企业。

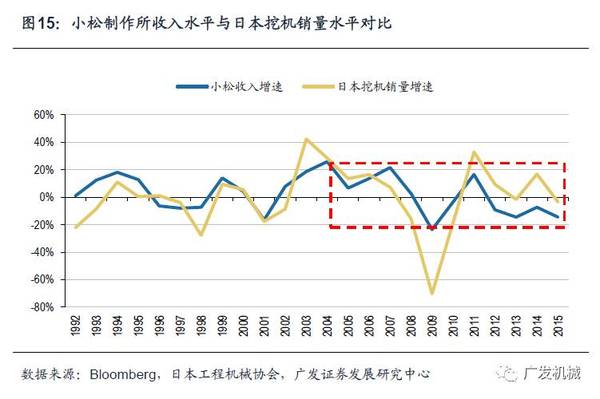

小松是日本工程机械行业发展的缩影。从小松历年的收入增速和日本挖掘机行业销量增速的对比关系来看,小松的成长历程与日本工程机械行业的发展趋势基本一致,受数据区间的影响,我们摘取的时间范围从1991年开始,实际上这个区间已经是日本工程机械行业步入成熟的阶段了,从增速的变化幅度来看,日本小松在部分年份应对外部危机的能力是显著超越同行业的,以2008-2009年为例,受全球经济危机影响,日本国内挖掘机销量增速下滑到了60%以上,而同期小松公司的收入增速仅仅下滑了20%。纵观小松从1991年以后的业绩表现来看,其波动区间相对平稳,大致收敛在-20%到20%之间。

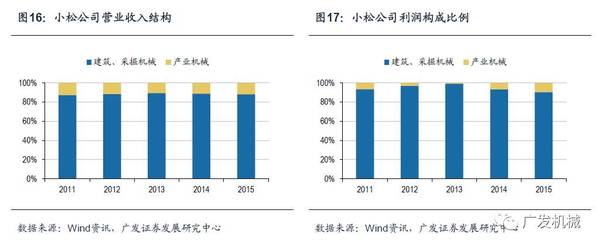

在小松的收入结构中,主要是以建筑机械(工程机械)和矿用机械为主。建筑机械和矿用机械占公司收入比例达到了88.17%。利润结构与收入结构相似,90%以上的公司利润都来自于建筑和矿用机械。

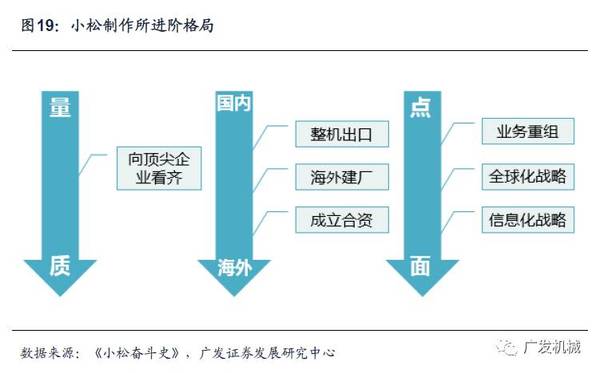

小松的整个发展过程经历了质量提升、海外出口、海外建厂、成立合资企业、业务重组、信息化的全过程。在整个过程中,小松建立起来一套全球化的生产供应体系,在全范围内构建了零流通库存体系,构筑了良好的外部供应商体系和稳定的内部代理商体系。

提升质量。60年代初期,卡特彼勒开始在日本销售产品,小松面临巨大挑战,迫使小松在建设机械质量方面必须向卡特彼勒看齐。小松开始执行“A”项目战略,即质量控制行动,成功实施后,公司就加大出口,争取海外市场份额。

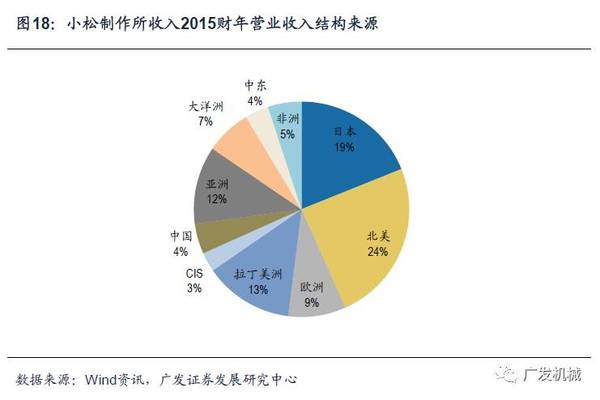

大量出口。自1970年到1980年早期,小松将北美与欧洲列为主要出口对象。在一些进口限制较为严格的国家,如巴西、墨西哥及印尼,小松与当地政府合作进行生产。与此同时,在欧美,小松在当地设置分销机构进行市场开拓。

海外建厂。而1985年日元迅速升值,出口环境恶化,这加速了小松进行海外生产的决定,小松的国际策略从出口转为在当地设厂。1986年,小松在美国、英国的生产工厂建设完成,公司进入全球生产的第一个阶段。

成立合资企业。1988年小松在美国与美国著名机械制造商Dresser工业公司成立了小松Dresser公司,之后小松参股一家德国轮式装载机制造商HANOMAG AG。在有关发动机的制造方面. 小松与世界领先的康明斯公司在1993年成立了两家柴油发动机合资企业。同时,为了全球化的发展,小松也延伸了其建设机械以外的产品线并与国外厂家开展合作例如在电子方面与美国Applied Materials Inc(应用材料有限公司) 合作生产LCD液晶显示屏等。

业务重组。在全球化的进程中,1990年代,小松积极改变管理方式,主动学习海外好的管理经验。小松引入了3G管理策略,Global,Groupwide,Growth(即全球化、集团化和发展),建立以日本、美国及欧洲为主的三角重点框架。在此基础上,小松加速了重组进程,转移了企业发展重心,通过优化生产采购结构,避免因日元的升值或内需下降而导致的利润下降。重组的主要内容,主要是将生产效率较低的产品整合在一起(工业用机械生产都集中在工业机械部门,整合机械生产线),重新梳理开发物流部门以改善盈利能力。在国外的策略,主要是利用国家间的比较优势,降低整个集团的成本,跨区采购成为集团很重要的一部分。

全球优势巩固及信息化。进入21世纪,小松的集团战略要点为“全球化”、“环保”及“e时代小松”。 这种战略强调建筑与矿业机械业务方面新的增长,更将注意力放在小松在全球范围内保有技术优势的领域。小松正在逐步将以往硬件式的销售模式转变为提供更加广泛IT技术为支撑的销售及服务领域,如二手设备销售及租赁业务,乃至保险及金融。在新的战略体系下,小松更注重IT的运用以取得全球生产、销售及服务网络的优势,进一步走差异化路线。较具代表性的主要有为租赁业务及大客户设计的KOMTRAX系统,即通过GPS(全球定位系统)的运用,客户可随时了解到机器的运行情况。“e-Komatsu “(e时代小松)是决定小松建筑及矿业机械未来增长情况的重要项目,这个项目进一步加强了IT对公司业务的支撑,实现了业务效率的提高。

2.2 量变到质变,小松的两次关键飞跃

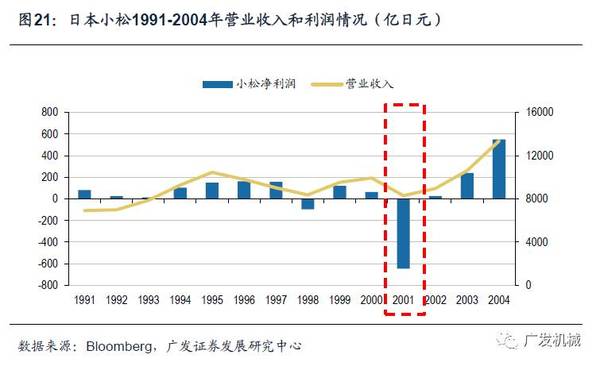

在小松的发展历史上,除了不断的完善产品,开拓市场。在日本工程机械后半程,小松也面临了公司历史上的两次大危机:(1)2001年,小松营收赤字明显,小松进行了大刀阔斧的削减固定费用,度过危机;(2)2008年经济危机,需求的瞬间蒸发,厂家和渠道库存积压严重,营收和利润规模快速下降。

第一次飞跃:大刀阔斧地削减固定费用

2001年,美国911事件爆发,同时美国互联网泡沫破灭,日本大型电子工厂家因此陷入困境,不得不实施了大规模的裁员,工程机械行业也没能独善其身。日本国内市场需求明显下滑,纵观整个世界,美国经济也已经开始减速,新的成长引擎又尚未出现。2001-2012年,日本国内挖掘机销量创下了10年来的新低,2001年销量从2000年的9万台下滑到了7.5万台,2002年完成6.8万台销量,销量见顶。如果在长周期来看,从1990年到2002年的10年左右时间里,销量需求趋势一直是向下的。

2002年3月的决算结果显示,小松公司营业赤字130亿日元,最终赤字800亿日元。2001年小松公司净利润亏损达到600亿日元,创下10年来最差的经营结果。公司管理层通过对比海内外制造环节中的固定成本和变动成本后发现,导致公司巨额亏损的主要原因是固定费用。而同期,作为小松的竞争对手,卡特彼勒的净利润率比小松高了6个百分点。

过高的固定费用来自于在于公司内日积月累而形成的“无益的事业或业务”之中。例如,与其他许多日本企业一样,在过去很长一段时间里,小松在推进事业多角化(多元化)的过程中成立了相当多的子公司。然而,随着经济形势的下滑这些子公司中许多成为了亏损企业,但出于维持员工就业等方面的考虑,这些企业还是让其存续。

为了度过难关,对处于亏损状态的业务板块以及公司总部的业务进行了一次彻底的梳理。之后,又实施了呼吁员工自愿退职以及子公司的关停重组等措施。在裁员的问题上,小松采用了非常果断的大规模裁员方式,除在在职员工中征集自愿退职者之外,还实施了将派驻到各子公司的总公司员工正式转为子公司员工。当时,共有1000名员工响应公司号召提出了自愿退职申请,转为子公司员工的总公司员工也达到了1700名,总共相当于当时小松日本国内20000名员工中的15%。

与上述举措同时实施的还有对子公司的关停重组。当时因子公司的亏损业务每年为小松带来的赤字达到了将近400亿日元,总共用了一年半的时间,使子公司的数量由原来的300家减少到了110家。

通过募集员工自愿退职实现了人工费降低100亿日元的成果之后,小松又在2001年之后一年至一年半的时间里进一步削减了固定费用400亿日元。其结果,尽管市场环境并未发生任何改变,小松业绩却取得了令人满意的改善,实现了由2001年营业赤字130亿元到2002年300亿日元的转变。之后,小松销售管理费占销售额的比率也出现下降,到了2007年,已低于卡特彼勒,利润率也大大超过了对手。

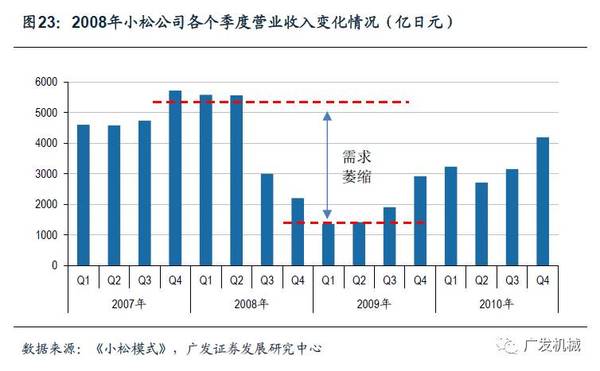

第二次飞跃:面临全球性经济危机,果断停产去库存

2008年下半年金融危机爆发,全球经济需求低迷,小松公司的营业收入水平波动非常剧烈。2008年第1季度的合并营业额接近6000亿日元,创最高季度营业额纪录,到2009年第一季度的营业额不多2000亿,短短一年内销售收入萎缩了70%。

面对这场前所未有的危机,作为短期应对措施,小松首先果断实施了调整库存的措施。危机以前,连续多年市场需求旺盛,由于生产跟不上需求,为避免“商机流失”,各代理店都尽可能多积压库存。然而突然之间,销售形势急转直下,本来能高价卖出的库存瞬间变成了不良库存,使厂商和经销商的经营(资金运转)变得困难。

选择停产和限产模式去库存。到2008年3月末小松全球库存达到了18000台,这些库存足够支撑正常的4.2个月的销售,这次库存的教训也为后来小松公司推出“零库存流通”作出了反思。本次小松化解库存非常果断,在库存恢复到此前水平情况之前停产。2009年2-3月小松在日本的主力工厂每周只开工2天。

与产业链外协企业携手过渡难关。急剧的减产和金融市场的收缩,给部分小松外协企业在资金周转方面造成了巨大困难。小松大约有160家外协企业,其中的三分之二也就是大约100家是很早就开始向小松供应零部件的中小企业。危机发生以后,小松的季度决算出现了营业赤字,不得已而实施了果断的减产措施。其结果,外协企业也不得不随之大幅度减产。接下来出现的就是外协企业的资金周转难问题,有几家公司甚至面临着倒闭的危险。为了帮助陷入困境的绿色外协会企业,小松采取了以下措施:(1)小松出面与金融机构进行沟通,帮助外协企业获得紧急融资;(2)为帮助这些企业摆脱不良库存困境,小松收购了那些零部件,总额达到了约33亿日元。